“È sempre più difficile insegnare. Mi sento sempre più scollato da questi nuovi studenti, smetto”. Eravamo seduti a un caffè, guardo il mio collega. Insegna art direction da 20 anni, ha formato moltissimi designer - tra cui me.

”Certo, capisco, mi spiace”.

Che altro posso rispondergli? Lo capisco davvero. Un paio di settimane fa, mi è stato detto in classe che per comprendere il brief di un mio assignment è stato usato Chat-Gpt. Chissà quante volte è capitato nelle diverse classi cui insegno senza che io me ne rendessi conto. Questa constatazione mi ha scoraggiato. Mi ha fatta sentire lontana da chi mi ascolta, incompresa nella forma del mio insegnare. Forse, soprattutto, sostituita da un algoritmo.

“Non fare la vecchia” mi dico. “A ogni tempo il suo modo, e a ogni modo il suo tempo”.

Ah, ecco la parola. Vecchia. Ho 39 anni e mi sento vecchia. Insegno a student* tra i 19 e i 30 anni e, se fino a pochi anni fa condividevo con questa fascia di età stimoli e riferimenti, è bastato un divorzio e tiktok ad allontanarmi da quel soil culturale.

Ho scoperto, ad esempio, che tra le parole del mio insegnare si insinuano, con facilità, i meme. ”Please class, in your psd files I would keep a maximum of six/seven cards”.

6,7. L* student* scoppiano a ridere e scopro di aver appena parlato in memese.

In Sei vecchio - I mondi digitali della Generazione Z (Nottetempo, 2023), Vincenzo Marino attraversa lo spaccato culturale della comunicazione ipercontemporanea con esempi e storie che ne raccontano la trasformazione in un “moto ondoso” fatto di contenuti frammentari, effimeri, generati senza sosta dagli abitanti di internet. Gennaro, Big Luca, Donato il mago del panino… Ciò che mi colpisce non sono i riferimenti di per sé, né a quale generazione appartengano.

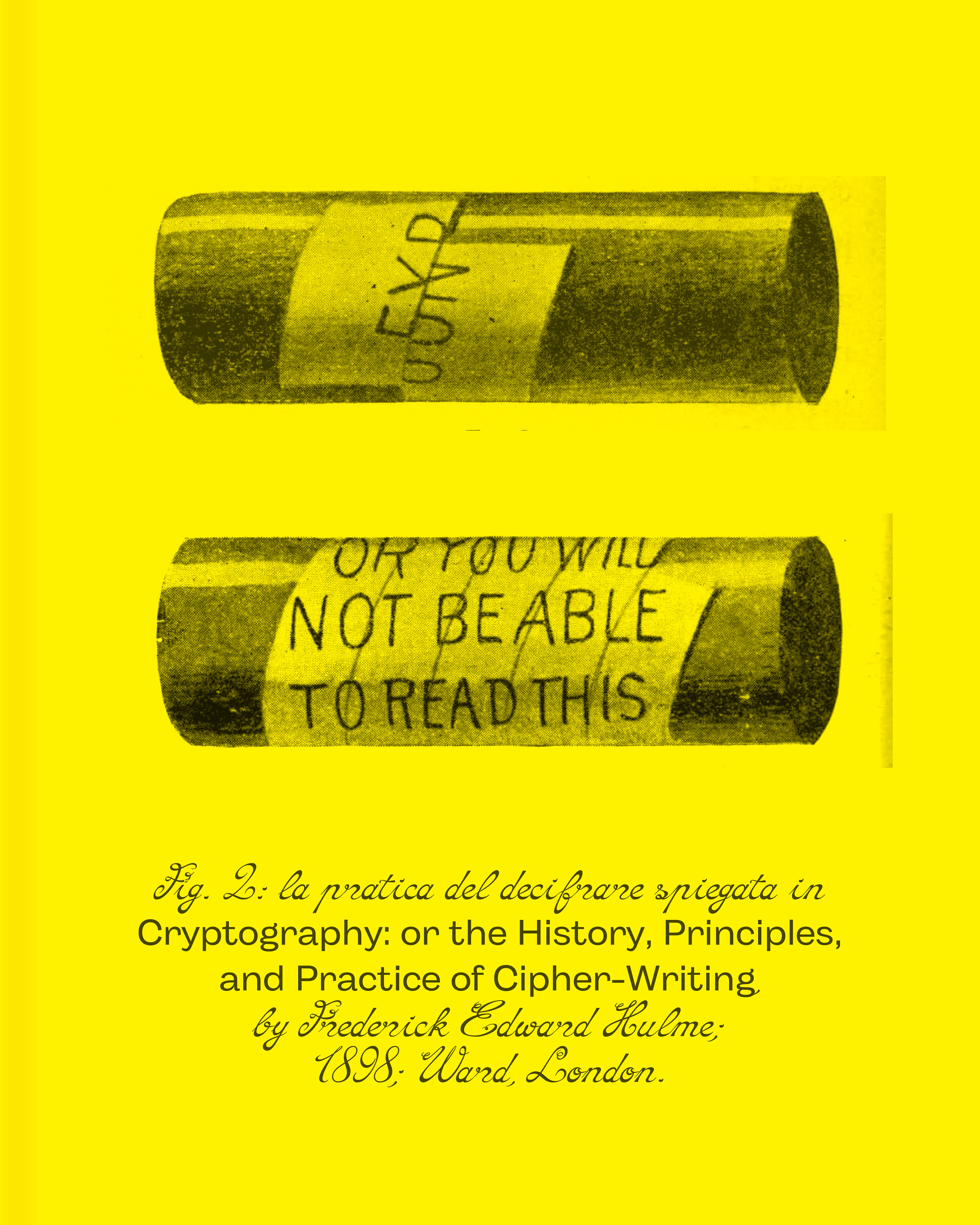

Ciò che mi colpisce, è lo scollamento dei linguaggi, dovuto a una distanza che non è anagrafica, ma culturale. Riguarda il modo in cui il digital ha compresso il tempo, ha frammentato le forme espressive e delegittimato il passato.

I minion nella control room del mio cervello si rifiutano di fare spazio a tutte queste informazioni. Scrollo le spalle, chiudo le pagine scritte da Marino e apro una birra alle 12:21 - d'altronde, sono una Millennial. Ritorno all’iperfluire dei miei pensieri, in cerca di una distrazione dalle mail cui devo rispondere.

Ho iniziato da poco la lettura di Teaching Graphic Design (birkhauser, Angewandte, 2023). Sven Ingmar Thies indaga le ragioni e le modalità di insegnamento del design intervistando 24 docenti e professionisti del settore, provenienti da diversi contesti accademici internazionali. L’obiettivo di molti di loro è che i futuri designer progettino con empatia. Sagmeister si augura che i loro progetti tocchino il cuore delle persone. Altri auspicano al design ideale e a collaborazioni proattive tra docenti e studenti, perseguendo il raggiungimento di un design “ideale”, possibile perché privi di una committenza. È un’indagine appassionata, ma molte risposte mi sembrano per ora distanti, astratte, relative a modalità già sperimentate e, soprattutto parziali nel loro rapporto con la complessità attuale.

Insegnare design non può esaurirsi in teoria e sentimentalismo. È un atto politico, scomodo, sia per chi impara sia per chi insegna. Nella sovracitata Modernità Liquida teorizzata da Bauman, dove tutto è in continuo e nevrotico cambiamento, il design non è più una protesi tecnica, ma un processo cognitivo e culturale in continua trasformazione, che esige elasticità mentale.

Insegnare design significa quindi insegnare la mutazione: mutare i propri mindset, sospendere preconcetti e abbandonare codici e idoli, per creare nuovi alfabeti e forme di comunicazione.

La società contemporanea ci chiede chiarezza e performance, invitandoci a riempire passivamente template in formato Canva con contenuti che non hanno più la forma dei nostri pensieri. Tutto è omologato, comprensibile, ad effort zero. Impossibile plasmare ciò che si trova tra lo 0 e l’1 del codice binario.

La mutazione invece è opaca. È un metodo aperto, una zona di confine, una risposta policromatica. Una moodboard può essere un poster verticale che utilizza il linguaggio del collage. E un layout non è un’iterazione ma un campo di possibilità, aperto e instabile. Ecco perchè mutare fa paura.

Non posso fare a meno di pensare ad alcuni scritti di filosofi e sociologi che ci raccontano del contesto sociale in cui deve operare oggi questa mutazione. Byung-Chul Han tra tutti ci racconta di una società dai molti genitivi - rifacendosi nella formulazione a quella debordiana, “dello spettacolo”. È una società della stanchezza, senza dolore, dell’angoscia. Che tempi disperati stiamo vivendo - almeno a giudicare dai numerosi titoli sugli scaffali delle librerie.

Ma Han parla anche di speranza, e lo fa in forma di vita, non di mera consolazione.

Per generarla, dobbiamo essere noi docenti i primi a mutare, trasformando il “come si fa” in un approccio aperto a nuovi codici e significati, e avviando processi di mutazione condivisa con chi apprende e con chi insegna.

Generare speranza diventa così generare un nuovo senso condiviso e sentito, che ogni giorno può però mutare, perché siamo noi, abitanti della mutazione, a dargli forma.